産業技術総合研究所で培った私の宇宙技術の知識と経験を若い人に伝えることで科学技術立国に貢献することを目指すデジタル化推進アカデミー学長の岩田敏彰です。

未就学児を含む若い人向けに、宇宙のことや人工衛星のことを学びながら、科学や数学に興味を持ってもらい、宇宙ミッションを意識したプログラミングや実験をやっていく講座をしています。

人工衛星製作プロジェクト

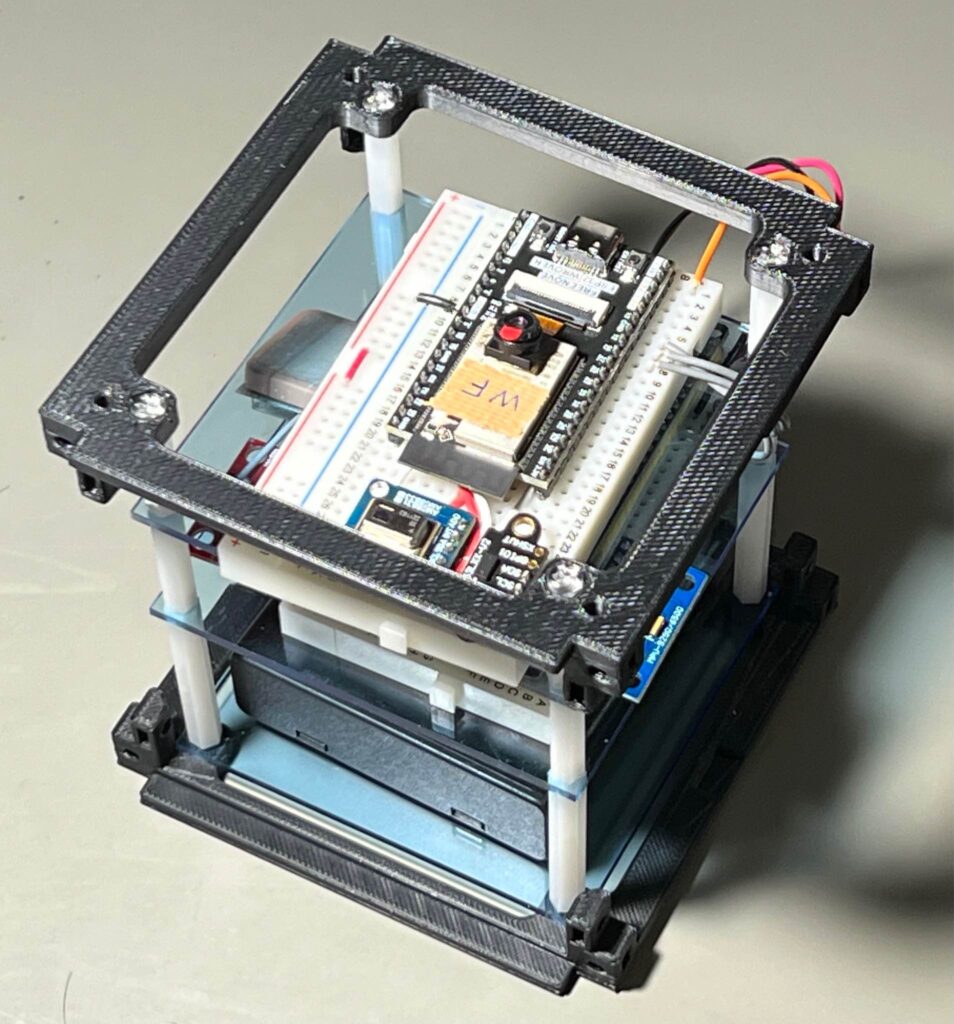

最近は10㎝角のCubesatが大学などで自作され、国際宇宙ステーションや大型衛星の相乗り衛星として数多く打ち上げられています。そのような衛星を打ち上げることを念頭に、座学や実験を通じて人工衛星を理解していきます。

関連ブログ:

京大の第17回宇宙ユニットシンポジウムで発表しました(2024-02-13)

ネパール人の皆さんに人工衛星モデルのセミナーを行いました(2024-02-16)

学習用キューブサットモデルを使った野外環境調査(2024-02-28)

学習用キューブサット ミニマムモデルと標準モデル(2024-03-04)

東京理科大学の宇宙シンポジウムでポスター発表(2024-03-23)

福山でも子供たちに人工衛星を語りました(2024-03-25)

人工衛星の技術を教える人って?(2024-03-24)

「夢授業」の感想を頂きました(2024-03-24)

公設塾Minetoを訪問してきました(2024-04-07)

神奈川工科大学今年も始まりました(2024-04-20)

査読付き論文として発行されました(2024-04-17)

岡山県笠岡市で開催された教育イベントで「人工衛星を作ろう!」のプレゼンを行いました(2024-05-02)

体験講座(1回だけ行うもの)

宇宙のお話

宇宙に興味を持っていただくためのお話をします。太陽系のこと、人工衛星のこと、宇宙食のことなど宇宙に関心を持っていただくための30分~2時間程度のイベントを行います。

関連するブログ

GoTo早慶MARCH塾 国立北口校開校記念セミナーをさせてもらいました(2024-03-24)

GoTo早慶MARCH塾 国立北口校開校記念セミナー(2024/03/23開催)の参加者の声(2024-04-06)

宇宙ロボット体験講座

宇宙飛行士の仕事は、激務で危険な環境になります。ロケットの打ち上げは失敗のリスクがありますし、宇宙での活動は放射線、無重力、スペースデブリなどの脅威にさらされています。

そのような宇宙飛行士に代わって宇宙空間で働くロボットがあれば、宇宙飛行士を危険から守ることができます。

宇宙ロボットが働く環境は、無重力、放射線、真空などにさらされます。それはどんな環境なのでしょうか? 地球上とどう違うのでしょうか?

2021年7月8日にZOOMでボランティア団体「コラボなみらい」さんで行ったセミナーです。

1998年に母校の小学校で行った授業です。

無重力体験講座

どうやったら無重力の環境が得られるでしょうか?

ものを落下させると無重力になります。これは、ジェットコースターに乗ったときに、落っこちるときに体が浮くように感じられるのと同じことです。ほかに方法はないでしょうか?

落下を利用して、短時間の無重力実験を行います。

下の動画はそのエッセンスです。

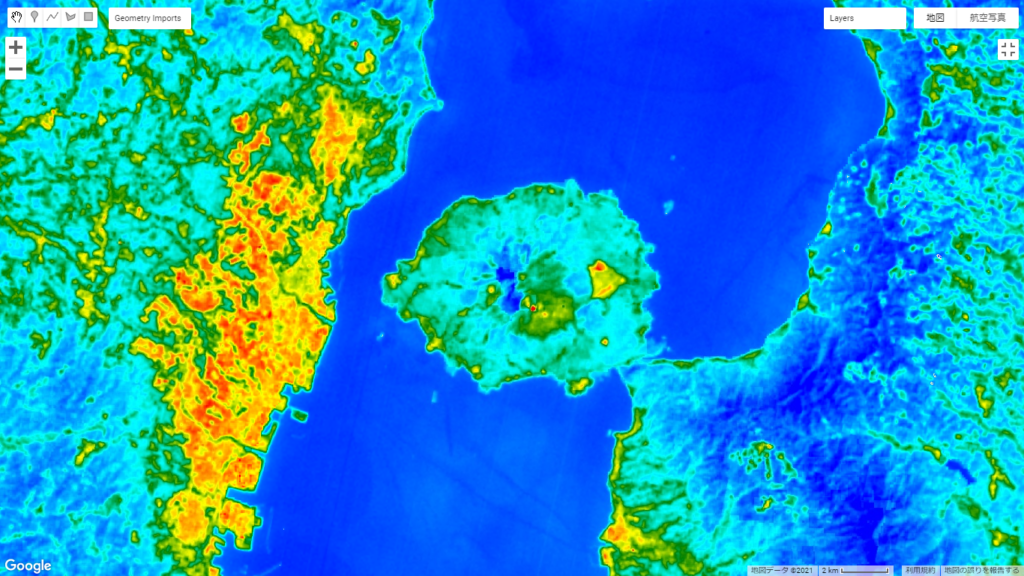

地球観測体験講座

米国のランドサット8号衛星や、ヨーロッパのセンチネル衛星のデータを使って、地球の表面の様子や、環境の様子、温度の様子、植物の様子などを実際にデータを触りながら調べてみます。

小型コンピュータIoT講座

以下の中からいくつか組み合わせたり、1つを深掘りしたりしながら行います。

Arduino Nanoと超音波距離センサ・スピーカ

距離を変えることで音を変化させ、楽器を作り演奏をしてみます。

ArduinoとLED信号機

LEDの点滅を利用して、交通信号のシミュレーションを考えることで初歩のプログラミング思考を養います。

Arduino Nanoと光センサ・スピーカ

明るさを変えることで音の高さを変え、楽器を作ります。

GPSを使った計測

小型コンピュータ、GPS受信機、センサを組み合わせて位置とその場所の物理量を計測します。

下の例は、位置と気圧を測って、高低差を調べています。

顕微鏡を使ってみよう

スマホの上にガラスビーズのレンズを載せて、顕微鏡にすることができます。その顕微鏡とスマホの録画機能を合わせ、食塩の溶ける様子を動画として記録してみました。

未就学児向けロボット講座

未就学のお子様にもプログラミング的な考え方を学んでいただけるようなロボットを使った講座を用意しています。

衛星測位を使った観光マップ作成セミナー

スマホの衛星測位機能を使った無料アプリAvenza Mapsを使って、旅行者に自分で街を歩いてもらい、写真などを撮影しながら自分だけのオリジナル観光地図を作ってもらうようなイベントを行います。

詳しくはこちらから。

Avenza Mapsを使ってこのような地図を自分で作ってもらいます。黄色の線が歩いた軌跡、ピンの立っているところが写真を撮った場所を示しています。撮った写真が場所とともにサムネイルで表示できます。写真は拡大して表示することもできます。

Avenza Mapsをつかうと電波が届かない圏外でも楽しんでもらうことができます。